7.2. Статистика навигационных происшествий и аварийных случаев

Одним из действенных способов подготовки корабельных офицеров к борьбе с аварийностью является изучение навигационных происшествий и аварийных случаев, случившихся на кораблях ВМФ и судах морского транспорта. Выяснение причин происшествий и их критический анализ позволяет извлекать уроки, предостерегать от повторения ошибок и промахов при обеспечении навигационной безопасности плавания. Изучение опыта и обучение на ошибках других являются хорошей школой воспитания ответственности и профессионализма.

К сожалению, полная и подробная картина аварийности, как в нашем ВМФ, так и

Однако обобщение и анализ даже этих материалов позволяет

Особую опасность не только для экипажей кораблей, но и для жителей огромных регионов, примыкающих к морям, а также для экологии Земли, представляют аварии кораблей с ядерными энергетическими установками.

По данным организации «Гринпис», за последние годы (точный период времени не указывается) в мире потерпели катастрофу 28 подводных лодок, в том числе 6 наших, 4 американских, 3 английских и 4 французских. Среди погибших шесть атомных подводных лодок – две американских и четыре наших (к настоящему времени потерпели катастрофу уже 7 атомных пл – в августе 2000 г. в Баренцевом море затонула наша подводная лодка К-141 «Курск»). К числу погибших атомных подводных лодок относятся следующие:

– «Трешер» (США), 1963 г., погибло 129 человек;

– «Скорпион» (США), 1968 г., погибло 99 человек;

– К-8 (СССР), 1970 г., погибло 52 человека;

– К-429 (СССР), 1983 г., погибло 17 человек (пл поднята);

– К-219 (СССР), 1986 г., погибли 4 человека;

– К-278 «Комсомолец» (СССР), 1989 г., погибло 42 человека;

– К-141 «Курск» (РФ), 2000 г., погибло 118 человек.

Все эти подводные лодки погибли по техническим причинам.

Систематизация и обобщение данных, опубликованных в монографии [27], позволяет заключить, что с 1956 по 1999 годы потерпели крупные аварии или катастрофы 18 наших подводных лодок (включая и пл «Курск», затонувшую в августе 2000 г.), 10 подводных лодок из этого числа затонули.

Перечень потерпевших катастрофы или аварии подводных лодок приведен в табл. 7.2.1.

В этой таблице «к/н» означает «конструктивные недостатки».

Из рассмотрения таблицы следует, что по навигационным причинам произошли всего два происшествия, но оба с тяжелыми последствиями. Дизельная подводная лодка С-178, столкнувшись у острова Скрыплева с теплоходом «Рефрижератор-13», получила большую пробоину и затонула. Погибло 32 моряка.

Т а б л и ц а 7.2.1

| Год | Название пл | Место катастрофы, аварии | | Причина и последствия |

| 1956 1957 1961 1961 1962 1967 1967 1968 1970 1972 1981 1981 1983 1984 1985 1986 1989 2000 | М-256 М-351 С-80 К-19 Б-37 К-3 Б-17 К-129 К-8 К-19 С-178 С-363 К-429 К-131 К-85 К-219 К-278 «Комсомолец» К-141 «Курск» | Финский залив Черное море Баренцево море Сев. Атлантика Полярный Норвежск. море Средиземн. море Тихий океан Атлантич. океан Атлантич. океан Японское море Балтийское море У берегов Камчатки Сев. Атлантика Баренцево море Атлантич. океан Баренцево море Баренцево море | 35 Данных нет 68 Данных нет 122 39 4 97 52 28 32 – 17 13 14 4 42 118 | Пожар, затонула Пожар, затонула К/н, затонула Пожар Взрыв Пожар Пожар Неизвестна, затонула Пожар, затонула Пожар, к/н Столкновение, затонула Посадка на мель Затопление отсеков, затонула; поднята Пожар Пожар, к/н Пожар, затонула Пожар, к/н, затонула Неизвестна, затонула |

Дизельная подводная лодка С-363, выполняя задачи боевой службы в Балтийском море,

За пять последних лет активной деятельности советского ВМФ с 1987 по 1991 гг. по данным, опубликованным в средствах массовой информации [53], на нашем флоте произошло 47 происшествий различного вида и по разным причинам.

Данные происшествий за этот период приведены в табл. 7.2.2.

Т а б л и ц а 7.2.2

| Происшествия | Подводные лодки | Надводные корабли | Всего | ||

| | % | ||||

| Навигационные (посадка на мель, касание грунта) | 2 | 3 | 5 | 10,6 | |

| Происшествия, связанные с управлением кораблем, в том числе: столкновения с кораблями столкновения с айсбергами или мощным льдом навалы управление оружием намотка рыбацких сетей снос корабля на берег повреждения в шторм | 9 – 2 1 2 3 – 1 | 11 6 – 3 – – 2 – | 20 6 2 4 2 3 2 1 | 42,5 12,8 4,2 8,5 4,2 6,5 4,2 2,1 | |

| Технические, в том числе: пожары выход из строя техники затопление помещений | 6 3 3 – | 16 15 – 1 | 22 18 3 1 | 46,9 38,3 6,5 2,1 | |

| В с е г о: | 17 | 30 | 47 | 100 | |

Из данной таблицы следует, что происшествия на надводных кораблях случаются почти в два раза чаще, чем на подводных лодках. Однако количество катастроф, произошедших за длительный интервал времени (с учетом данных табл. 7.2.1), на подводных лодках значительно больше. В труде Г. Г. Костева [27] описывается три крупных катастрофы надводных кораблей за послевоенный период.

От взрыва на борту собственных мин в 1950 г. в бухте Новик (недалеко от Владивостока) получил крупные повреждения и затонул минзаг «Ворошилов», на котором погиб 21 человек.

В 1955 г. в результате мощного взрыва в Северной бухте Севастополя опрокинулся и затонул линкор «Новороссийск» (бывший итальянский корабль, доставшийся нам по репарации). Погибло 607 человек.

В 1974 г. на Черном море от несанкционированного срабатывания стартового двигателя зенитной ракеты произошел взрыв на большом противолодочном корабле «Отважный», в результате которого корабль через некоторое время затонул. Экипаж успели снять подошедшие корабли, но непосредственно от взрыва погибло несколько человек, в том числе четыре курсанта 4 курса ВВМУ им. М. В. Фрунзе.

Важно заметить, что подавляющее количество аварий и катастроф произошли по техническим причинам и чаще всего в результате взрывов и пожаров. Если судить по приведенным выше данным, то навигационные происшествия на нашем флоте составляют около 11% от общего количества происшествий. Происшествия, связанные с промахами в управлении кораблем (так называемые командирские аварии), случаются существенно чаще. Они составляют 42% от общего количества происшествий.

Если пользоваться классификацией морских происшествий, принятой на морском транспортном флоте, по которой аварийные случаи, связанные с ошибками в управлении судном, относятся к числу навигационных, то получится, что навигационные происшествия с кораблями ВМФ составляют свыше 50%. Но при этом нельзя забывать, что самые тяжелые происшествия (аварии и катастрофы) у нас на флоте произошли не по навигационным причинам, а по техническим.

В имеющихся публикациях [27, 53] дается информация только о крупных аварийных случаях. В них, к сожалению, отсутствуют данные о происшествиях, связанных с посадкой кораблей на мель, касанием грунта и со столкновениями кораблей, в результате которых ущерб флоту был невелик. Между тем, в материалах [53] упоминается информация о том, что за 27 лет, с 1967 по 1993 годы, произошло около 20 подводных столкновений подводных лодок нашего ВМФ с подводными лодками ВМС США. Известно также, что некоторые из этих столкновений в 1992 и 1993 годах произошли в наших полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

В работе [27] приводятся описания происшествий при плавании кораблей во льдах. При переходе большой группы кораблей Северным морским путем на Тихоокеанский флот (1956 г.) в результате сжатия кораблей льдом и столкновений с крупными обломками льдин получили повреждения 7 больших охотников из двенадцати и 2 скр из пяти, следовавших в кильватер крейсеру «Адмирал Лазарев» (старшим штурманом на этом крейсере в это время был автор данной книги, – прим. редактора). 12 средних подводных лодок этого соединения кораблей оказались в ледовом плену вместе с ледоколом, за которым они следовали. В результате они были вынуждены прервать переход и зимовать в Больших Крестах в устье реки Колыма.

Столь же скупые сведения просачиваются в прессу и об аварийности кораблей иностранных государств. В публикациях [53] приводятся данные о происшествиях, случившихся с кораблями США в период с 1983 по 1987 гг. За эти годы там произошло 314 происшествий, среди которых:

– 56 столкновений (17,8%);

– 12 посадок на мель (3,8%);

– 113 пожаров (36%);

– 85 взрывов (27%);

– 48 затоплений помещений (15,3%).

Как видно, проблема борьбы с аварийностью является острой не только у нас. В ВМС США, как и у нас, преобладают технические аварии. Если судить по этим данным, то навигационные аварии (посадка на мель и столкновения) там составляют всего пятую часть от общего количества происшествий.

Поскольку аварийные случаи, происходящие на морском транспорте, во многих отношениях сходственны с происшествиями в ВМФ (особенно навигационные), то полезно рассмотреть их обобщенную статистику. Тем более что публикуемые сведения о происшествиях на судах являются более полными.

Краткая статистика аварийных случаев на морском транспорте.

Прогресс научного и экономического развития человеческого общества обусловил улучшение качества судов и его технического и навигационного оборудования. Этот фактор сыграл положительную роль в сокращении количества посадок на мель и касания грунта.

Существенно сократились и общие потери судов мирового флота. Если в 60–70-х годах ежегодные потери судов в среднем составляли 349 судов, то в течение десятилетия (1982–1991 гг.) потери мирового флота (суда более 500 р.т.) составляли в среднем 177 судов в год [25]. Статистика трех лет второй половины 90-х годов (1996–1998 гг.) показывает, что потери судов продолжают уменьшаться: среднее ежегодное число потерь судов за эти три года составляет 101 [1].

Общее же количество аварийных случаев с различной тяжестью последствий тенденции к уменьшению не обнаруживает и составляет весьма внушительную цифру: ежегодно на судах мирового флота в среднем происходит 250 … 300 аварийных случаев.

Соотношение между различными категориями аварийных случаев (в процентах к их общему числу) представлено в табл. 7.2.3 [7].

Т а б л и ц а 7.2.3

| Категория аварийного случая | 1960–1969 гг. | 1975–1979 гг. | 1995–1996 гг. |

| Посадка на мель или касание грунта Столкновения Опрокидывание и потеря плавучести Пожары | 42,2 11,1 32,5 14,1 | 32,5 10,2 38,5 18,8 | 19,0 23,0 45,0 13,0 |

Из данной таблицы следует, что процент посадок на мель и касания грунта неуклонно снижается, что обусловлено оборудованием судов приемоиндикаторами высокоточных, всепогодных и глобальных спутниковых навигационных систем, а также развивающейся сетью радионавигационных систем, позволяющих определять место на различных удалениях от берега.

Тенденции к уменьшению количества столкновений пока не наблюдается. Больше того, увеличение плотности судопотоков в прибрежных районах и особенно при подходах к большим портам становится объективным фактором сохранения опасности столкновений.

Навигационные аварийные случаи – посадки на мель, касание грунта, столкновения и навалы – в течение длительных лет составляют в общей сложности около 2/3 от общего количества аварийных случаев.

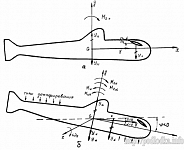

По многолетним данным, посадки на мель и касания грунта составляют 25 … 30% [25] от общего числа аварий и 33,6% от количества навигационных аварийных случаев. Распределение посадок на мель и касаний грунта по районам плавания (в процентах от общего числа посадок и касаний грунта) показано на диаграмме (рис. 7.2.1, а).

Приведенные на диаграмме данные убедительно свидетельствуют о том, что посадки на мель и касания грунта в основном совершаются при плавании в узкостях (82,8%). 22% от числа всех посадок совершается в ограниченную видимость.

Доля столкновений судов в общем количестве навигационных аварийных случаев составляет 29%. Распределение столкновений по районам плавания показано на диаграмме (рис. 7.2.1, б). Видно, что большая часть столкновений совершается при плавании в узкостях (74%). При этом частота столкновений в ограниченную видимость (в тумане и в темное время суток) почти в несколько раз выше, чем при плавании в нормальную видимость.

По официальным данным страховой организации Ллойда, в период с 1958 по 1982 гг. произошло 3784 столкновения, в результате которых погибло 736 судов.

Весьма характерно распределение столкновений в зависимости от удаления их мест от берега:

– на удалении менее 5 миль – 85,2%;

– от 5 до 25 миль – 10%;

– на удалении более 25 миль – 3,3%;

– место не установлено – 1,5%.

Таким образом, подавляющее большинство столкновений происходит вблизи берега, то есть в районах интенсивного судоходства и в узкостях.

Анализ причин столкновений показал, что 59% от общего количества столкновений произошло по причинам психологического свойства [16]. При этом выделяют три психологических типа судоводителей, совершивших столкновения: самоуверенный тип, легкомысленный и непонимающий степени опасности. Ошибки

Наиболее новыми данными по аварийности являются сведения, распространенные ИМО [51] и касающиеся тяжелых и очень тяжелых аварийных случаев, произошедших с судами мирового флота в 1997 году.

В списке судов, с которыми в указанном году случились аварийные происшествия, числится 294 названий кораблей различного предназначения и водоизмещения, в том числе четыре российских судна. Из этого списка 146 судов имели навигационные аварийные случаи разной степени тяжести.

Распределение этих случаев по виду происшествия (количество и процент от общего количества аварийных случаев) показано на диаграмме, изображенной на рис. 7.2.2.

Видно, что навигационные происшествия в рассматриваемом году составляют половину (49,7%) всех аварийных случаев. Количество посадок на мель и касаний грунта (20,1%) практически равно количеству столкновений (22,8%).

В рассматриваемой информации ИМО приведены картографические схемы с указанием мест очень тяжелых аварийных навигационных случаев (very serious casualties).

Анализ позволяет сделать заключение о том, что наибольшее количество посадок судов на мель с тяжелыми последствиями происходит на подходах к берегам Европы, где навигационные условия плавания отличаются относительной сложностью (множество проливов, сложный характер течений, большое количество навигационных опасностей).

Наибольшее количество столкновений случается в западной части Тихого океана (на подходах к портам Юго-Восточной Азии). Этот факт можно объяснить двумя предполагаемыми обстоятельствами: или в этом регионе более плотные судопотоки, или в этих регионах менее эффективна структура систем разделения движения судов при подходах к проливам и портам.

С экологической точки зрения, особо опасными являются аварийные случаи, происходящие с танкерами. Пятнадцатилетняя статистика [40] свидетельствует, что с танкерами ежегодно совершается в среднем 80 аварийных происшествий. Из этого числа около 20% составляют посадки на мель и касание грунта и около 15% – столкновения и навалы. Выборка 1997 года показала, что с танкерами в данном году произошло 24 навигационных аварийных случая.

Обобщенные сведения об аварийных случаях, произошедших с судами российского морского флота, в настоящее время не публикуются.

Поэтому можно вести речь только об аварийных случаях, произошедших с судами СССР в последние годы его существования.

В НИР [40] приведен списочный состав судов Балтийского и Новороссийского морских пароходств, с которыми случились аварии с 1982 по 1993 гг. (БМП) и с 1984 по 1992 гг. (НМП). Всего за указанные периоды в этих пароходствах произошло 153 аварийных происшествия, из них 98 (64%) – навигационных. Распределение последних по видам происшествий представлено в табл. 7.2.5.

Т а б л и ц а 7.2.5

| Вид аварийного случая | Количество | Процент к навигационным случаям | |

| Посадки на мель и касание грунта Столкновения Штормовые повреждения Ледовые повреждения | 27 21 14 36 | 27,6 21,4 14,3 36,7 | |

| В с е г о: | 98 | 100 | |

Из таблицы следует, что процентное соотношение посадок и столкновений к общему количеству аварийных происшествий и к количеству навигационных аварийных случаев примерно соответствует данным мирового флота.

Таким образом, большое количество навигационных аварийных случаев (свыше 65%) подтверждает актуальность проблемы повышения точности и надежности плавания судов.

Если считать, что навигационные происшествия на кораблях ВМФ и на судах морского транспорта имеют одинаковые причины, то приведенная статистическая информация о навигационных аварийных случаях на морском транспорте является поучительной и для офицерского состава ВМФ.