1. Общие сведения об эхолотах

С проблемой измерения глубин под килем корабля человек столкнулся во время первых же плаваний. Это требовалось морякам не только для того, чтобы обезопасить корабль от посадки на мель, но и для определения своего места по рельефу дна, а также для уточнения навигационных карт. Первым инструментом для замера глубины под килем служило весло или шест с нанесенными на нем делениями, называемый футштоком (от немецкого – рейка с делениями). На судах Древнего Египта, совершавших плавание по Нилу, для измерения глубин применялся лот. Всё его устройство состояло из груза и лотлиня, к которому он крепился. В лотлинь вплетались отметки – марки мер глубины – саженей и футов. (1 фут = 0,3 метра; 1 сажень = 6 футов = 1,83 метра) Наблюдатель, или лотовый, как его называли становился на нос и забрасывал груз вперед по ходу судна. Когда груз касался дна, а лотлинь принимал вертикальное положение, по марке замечалась глубина под килем. О таком способе измерять глубины вблизи берега упоминал еще в 5 веке до н. э. древнегреческий историк Геродот.

В течение многих веков задачи измерения глубины решались с помощью ручных лотов. Большие глубины измерялись лотами ещё древними греками. Во 2 веке до н.э. грек Посейдон замерил в Средиземном море наибольшую по тем временам глубину – 1832 метра (максимальная глубина – 4480 метров). Мореплаватели той поры отмечали, что если при плавании по Средиземному морю по направлению к Египту глубина под килем судна уменьшается до 100 саженей (183 метра), то до Александрии остался один день пути. Успешно использовали метод уточнения места по глубинам и русские моряки при входе в дальневосточную бухту Золотой Рог в условиях плохой видимости.

С помощью лота усовершенствованного Петром 1 штурман Алексей Пушкарев в

В

Коцебу проводил глубоководный промер и исследование посредством специальной лебедки с самодвижущимся тормозом. В 1868 г. на корвете «Львица» под командованием капитан-лейтенанта Ф. Н. Кумани проводился глубоководный промер Черного моря, во время которого был испытан электролот, разработанный Э. Х. Шнейдером. Лот опускали на изолированном медном кабеле. При ударе о дно отделяющийся груз замыкал электрическую цепь и включал звонок, что служило сигналом о достижении грузом дна. Однако печальная судьба многих дореволюционных русских открытий и изобретений постигла и эти технические решения. В 1872 г. У. Томсон получил патент на глубоководную промерную лебедку с автоматическим тормозом (Ленца), проволочным лотлинем (Шнейдера) и лотом с самосбрасывающимся грузом (Петра 1) и в

Попытки использовать лот для измерения больших океанских глубин делались ещё во времена Великих географических открытий, но большей частью они заканчивались неудачно: либо лотлинь обрывался, либо оно оказывался слишком коротким. Кроме того, с увеличением глубины трос становился тяжелее прикрепленного к его концу груза и поэтому было трудно определить момент касания грунта грузом, а, следовательно, замер глубин был неточен. Наряду с этим на измерение больших глубин затрачивалось очень много времени. Так измерение глубины в

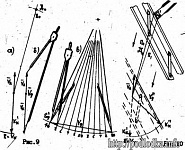

Известны лоты, которые не только измеряли глубины, но и вырабатывали сигналы, предупреждающие мореплавателя об опасности. Так в конце 19 века на кораблях различных стран использовался лот-предостерегатель Джемса, получивший название «подводного часового». Его особенность состояла в том, что на конце линя крепился не просто груз, а металлическое устройство, по конструкции напоминающее бумажного змея. Такой змей буксировался на определенной глубине. Его крепление с линем было устроено таким образом, что при касании грунта натяжение линя ослабевало и змей всплывал, что было сигналом об уменьшении глубины под килем до значений, меньших, чем вытравленная длина линя. Такой лот не только предупреждал об опасности, но и помогал отыскивать нужные глубины, например для установки вех. Использовался он на глубинах до 50 метров при скорости до 15 узлов.

Нужды мореплавания и расширение исследовательских работ в морях и океанах требовали изыскания новых методов и способов, которые обеспечивали бы достаточную точность и непрерывность измерений и не имели бы ограничений по диапазону измеряемых глубин. На помощь ученым и инженерам пришел звук. Идея о возможности измерения расстояния по времени распространения звуковых волн высказана давно. Впервые метод эхолокации был практически подтвержден в 1804 году академиком Я. Д. Захаровым. Совершая один из первых в истории исследовательский полет на воздушном шаре, он крикнул в рупор в сторону земли, получив через 10 секунд эхо, определил по скорости распространения звука в воздухе, что шар находится на высоте 1700 метров. Однако потребовалось более100 лет, чтобы достичь в этом вопросе практических результатов. Только в начале 20 века с появлением простых и мощных излучателей звуковых колебаний и чувствительных приемников метод эхолокации в измерении глубин получил распространение.

Большое значение для создания ультразвуковых эхолотов имели исследования по направленному излучению ультразвука в воде, проведенные русским инженером К. В. Шиловским в 1912 году. На их основе Шиловский совместно с известным французским физиком П. Ланжевеном получил патент: «Описание аппаратов и способов их применения для подачи направленных подводных сигналов и для локации подводных препятствий».

Конечно, он имел довольно отдаленное сходство с современными точными и надежными измерителями глубины. И это понятно. Электричество, электротехника и электроника только начинали развиваться, и нерешенных проблем было много. В то время было ещё не ясно, какую энергию необходимо сообщить этим колебаниям, чтобы они могли достичь дна и вернуться к приемнику; хватит ли чувствительности у приемника, как точно измерить промежуток времени распространения сигнала по трассе излучатель – дно – приемник, в каком виде должна представляться информация о глубине.

Открытие магнитострикционного эффекта позволило создать надежный излучатель акустических колебаний – вибраторы. Суть эффекта заключается в способности отдельных элементов (никеля, железа, кобальта и др.) менять свои линейные размеры при изменении окружающего их магнитного поля. Магнитострикционный эффект используется в излучающих антеннах эхолотов для преобразования колебаний магнитного поля, формируемого в схеме эхолота, в механические. Механические колебания частиц воды устремляются в сторону дна, отражаются и приходят к приемной антенне эхолота. Здесь происходит обратный магнитострикционный эффект – под действием механических колебаний стержень (например из никеля) изменяет свои размеры, что приводит к изменению напряженности магнитного поля, которое затем преобразуется в электрический сигнал. Теперь только остается замерить промежуток времени между посылкой и приходом колебаний и, зная скорость распространения звука в воде, рассчитать глубину под килем корабля.